この記事で分かるデイサービスのことは次の通りです

- デイサービス事故報告書を書く目的

- デイサービス事故報告書の質を高める方法

- デイサービス事故報告書の書き方の流れ

- デイサービス事故報告書を書く時にやってはいけないこと

デイサービスでは、十分に気を付けていても事故が発生する可能性はゼロではありません。

万が一デイサービスで事故が発生した時に必要になるのが事故報告書です。再発防止に重要な役割を持つ事故報告書ですが、デイサービスの職員は事故報告書の書き方で次のような悩みを抱えています。

- 事故報告書の書き方が分からない

- 報告書というより反省文のような内容になってしまう

- 改善策を考えるのが難しい

私自身もデイサービスで働き始めた頃は、事故報告書の書き方がわからずに先輩職員に聞きながら書いてきました。

事故報告書が持つ役割や書く目的を理解しながら書く経験を重ねることで、書き方の流れやコツをつかんできました。

今ではデイサービス勤務歴も11年以上となり、管理者として職員が提出する事故報告書の添削や事故報告書の書き方の指導も行なっています。

デイサービスで事故報告書を書く時には、事故報告書の役割の理解・書き方のポイントに加えてやってはけないポイントを押さえておくことで誰でも質の高い事故報告書を書くことができるようになります。

デイサービスの事故報告書は最初は書くことが難しいと感じるかもしれませんが、ポイントを押さえることで書きやすさも増していきます。

是非今回の記事をデイサービスの事故報告書を書く時の参考にしていただければと思います。

この記事を書いている私に関して

- デイサービスの管理者(社会福祉士)として8年以上にわたり職員の教育指導に携わる

- デイサービス勤務歴11年以上の経験を活かし、職員の事故報告書の添削も行う

- 私自身がこれまでに書いたり、見てきた事故報告書を元に再発防止のための事故報告書の書き方やNG行動を伝授!

今回は行政に提出する事故報告書ではなく、デイサービスの事業所内での活用向けの事故報告書の書き方を解説しています。

行政に提出する場合には、厚労省が事故報告書の様式を提示していますのでそちらを使ってください。

デイサービス事故報告書が持つ最大の役割は?

まず初めに、デイサービスでの事故報告書が持つ最大の役割についてお伝えしていきます。デイサービスの事故報告書が持つ最大の役割は事故の再発防止です。

事故報告書を通してで同じもしくは類似した事故を2度と起こさないようにすることが事故報告書を書く最大の目的ということですね。

事故報告書を通して職員が同じ情報を共有し、再発防止策までを話し合うことで事故の再発防止につながっていきます。

デイサービスの事故報告書は事故の当事者になった職員が書いていきますが、一人で作るものではありませんのでご注意ください。

事故の再発防止をする為に、デイサービスの事故報告書では次の2つのことを行なう必要があります。

- 事故の状況を正しく記録する

- 何故、事故が起きたのか分析する

- 次に事故を起こさない為にどうすればいいか考える

事故報告書に事故の状況を正しく記録することで、正確な原因の分析ができるようになります。

事故が起きた原因を正確に分析することができれば、事故の状況に合った再発防止策を導き出すことができるようになります。

ここでは、デイサービスの事故報告書が持つ最大の役割としては事故の再発防止をお伝えしました。ですが、デイサービスの事故報告書は他にも次のような役割がありますので覚えておきましょう。

- 関係者への説明

- 事後のトラブルへの備え

- ケアの質を高める

あくまでも私が順位をつけるならばデイサービスの事故報告書は再発防止が最大の役割だと思っていますが、上記の役割も重要な役割になります。

デイサービスで事故が起きた時に事故報告書を書くことはデイサービスの義務ですので、役割も理解しながら記録するようにしましょう。

┃↓事故の未然防止にはヒヤリハットの活用↓┃

続きを見る

【実例あり】デイサービスで介護事故の未然防止5つの方法

ヒヤリハット報告書の活用事例も紹介

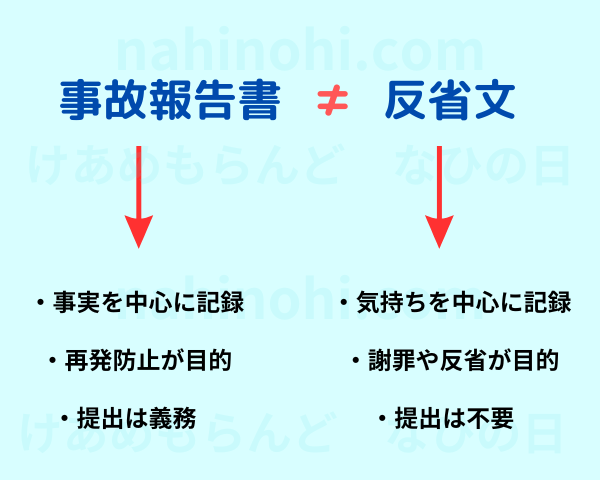

事故報告書は反省文ではない

ここまでは、デイサービスの事故報告書が持つ最大の役割は事故の再発防止ですよということをお伝えしてきました。

ですが実際にデイサービスの現場で働いていると事故報告書が事故の再発防止という意識が薄く、書くこと自体が目的になっていると感じることもあります。

- 先輩や上司に書けと言われたから書いている

- 周りの職員も書いているから書いている

- 書かないと怒られるから書いている

上記のように周りの人的環境やデイサービスの雰囲気によって仕方なく書いている場合もなきにしもあらずです。

周囲の影響によって書いているデイサービスの事故報告書はどうしても反省文のような内容になりがちです。

事故報告書を反省文として書くと責任逃れや事故を過小にする内容になりやすく、事故の要点がわかりづらくなります。

- 私はダメだと思ったのですが、、、、

- そこまでひどく転んだわけではないので、、、

デイサービスの事故報告書に上記のような内容が入ると、事故の事実が実際よりも過小にされ本当の再発防止につながらなくなります。

このあたりは後ほど事故報告書を書く時にやってはいけない5つのNGの項目でも詳しくお伝えしていきます。

メモ

デイサービスの事故報告書は個人が反省する物ではなくて、事故そのものを振り返って再発防止のために書くもの

では実際に質の高い事故報告書を書く時には、どんなポイントを押さえて書く必要があるでしょうか?

事故報告書の質を高めるたった1つのポイント

質の高いデイサービスの事故報告書を書く時のポイントはたった1つだけです。たった1つのポイントとは、事実を書くということです。

「そんなのわかってるよ」という声も聞こえてきそうですが、、、デイサービスで事故報告書を書く時に意外と事実だけを書いていないのが現実なんです。。。

事実を書くとはどういうことかというと次の通りです。

- 実際に見たこと、聞いたことだけを書く

- 主観的ではなく客観的に書く

- 具体的に書く

文字だけを見ると簡単そうに見えるかもしれませんが、意外とできていない場合が多いです。

デイサービスで事故報告書を書いたことがある人は、自分が前に書いた事故報告書を見直してみてもいいでしょう。

意外と自分の感想や主観的な意見が入っていたり、どういうふうに転倒したか具体的に書かれていない事故報告書があるかもしれません。

私自身も自分が数年前に書いた事故報告書を見返すと「おぉこんな内容で良くO.K.が出たな」というものがいくつか見つかりました。。。

さて話を戻しますが、デイサービスで事故報告書を書く時には5W1Hを意識しましょうとか、文末を統一(だ、である調)しましょうとか言われることが多いです。ですが、それは文章の書き方の基本ですね。

事故報告書でも5W1Hや文末の統一はもちろん大事なのですが、デイサービスの事故報告書においてはそれよりも事実を書くということが重要になります。

憶測や個人の感想を入れずにできる限り具体的に書くということですね。

私のもとに提出されるデイサービスの事故報告書では憶測や個人の感想をふんだんに盛り込まれているけども具体的な内容が欠けている事故報告書が多いです。

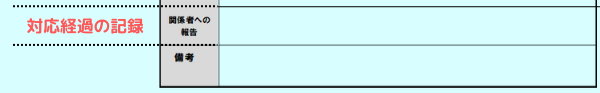

例えば、職員から事故報告書を提出された時に私が一番最初に確認するポイントが「~してしまった。」という書き方をしていないかどうかです。

例えば「転倒してしまった。」かどうかは個人の感じ方ですよね?事実だけを書く事故報告書では「転倒した。」だけで充分です。

逆に具体的な内容が欠けている場合が多く、転倒を例に出すと「転倒した」だけでは状況がわかりづらいですね。

「前のめりに転倒した」「右向きに転倒した」などの転倒した向きも具体的な内容ですよね。

また転倒した瞬間を見ていたのであれば「すり足歩行だったが、靴が思う様に滑らずに躓いたように前のめりに転倒した。転倒時には先に手をついていたので頭はぶつけていなかった」と転倒時の状況を具体的に書くことができますよね。

憶測や感想などの余分な情報を省いて、事実をできる限り具体的に書くことで読みやすく質の高い事故報告書になります。

もしデイサービスで事故報告書を書く時に、内容が分かりづらくなっていたり反省文のようになっている場合には事実以外の余計な部分が無いかなと見直してみるようにしましょう。

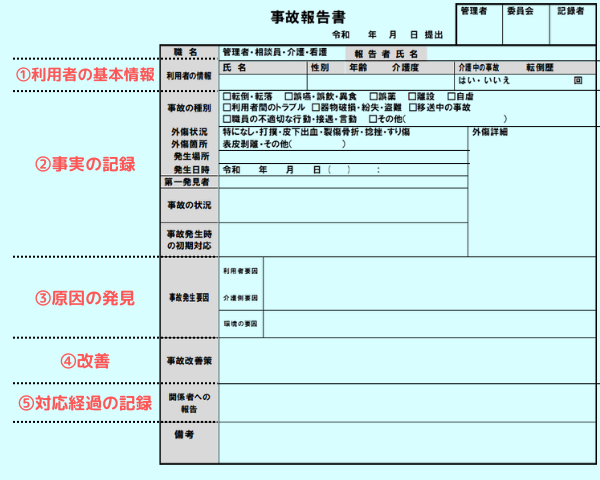

デイサービス事故報告書の書き方の流れ

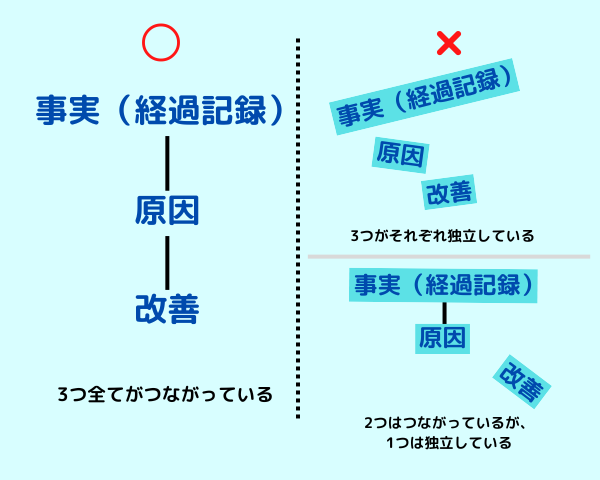

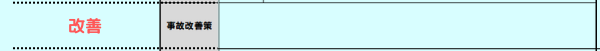

事故報告書の書き方は、大きく3つの流れに分けて考えていきましょう。

- 事実の記録(対応経過も含む)

- 原因の発見

- 改善(再発防止)

この流れを見て3番の改善から逆算していただくと分かると思いますが、次のようなイメージになりますよね。

- 改善策は、原因が分からないと出せない

- 原因は、経過記録が分からないと出せない

要は、経過記録から改善策までの一連の流れに辻褄があっていないといけないということです。

事実の記録から始まり、そこから原因を分析する。分析した原因から改善策を出すという流れで事故報告書を書くことで辻褄のあった事故報告書を書くことができるようになります。

実際に私のデイサービスで使っている書式(少し修正しています)で言うと次の図のように分類されます。

そしてこの5つの中で先ほどまで、辻褄が合うように書く必要があると説明していたのが2~4番です。

4番の改善(再発防止)に向かうために、2番の事実の記録と3番の原因の発見を正しく書いていきましょうという話をしてきました。

事故報告書を書く時に私が必ず伝える5つの注意点があります。

この4つの書き方の注意点は後ほど事故報告書を書く時の5つのNG行動の項目で詳しく説明をしていきます。

では、具体的にそれぞれどのような内容を書いていけばいいのか説明していきます。

※利用者の基本情報に関しては、個別の情報を転記するだけですので省略します。

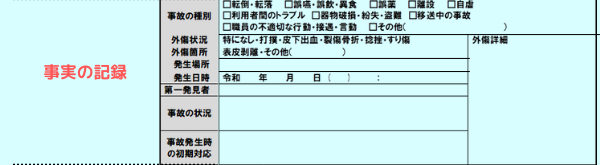

事実の記録(事故の概要)

事実の記録とは、事故の概要のどんな種類の事故だったか、事故発生時の経過、外傷の有無、初期対応など事故の概要の部分にあたります。

事実の記録は事故報告書のベースになり、その後の原因の発見や改善策も事実の記録をもとに分析していくことになるのでとても重要な部分です。

- 事故の種別

- 外傷状況

- 事故の発生場所

- 事故の発生日時

事故発生時には、上記の項目を正しく記録する必要があります。特に事故の発生時間は後から分からなくなりやすいので事故発生時に必ずメモを取っておくようにしましょう。

そして事故報告書を書く時に、難しいと感じるのが次の2つではないでしょうか?

- 事故の状況

- 事故発生時の初期対応

事故の状況と初期対応は事故発生時の実際の状況を文章で書いていく部分なので書き方や表現が難しいと感じますよね。(箇条書きで書いている事業所もあると思います。)

ですが、この部分を正確に記録できないと、原因の分析や再発防止ができなくなってしまいます。

先ほどもお伝えしたように事故報告書を書く時には、事実だけを書いていくようにします。

例えば、午睡時に静養室から音が聞こえて事故に気付いた場合は次のような書き方になります。

![]()

事故の状況の書き方

午睡時に静養室から『ドンっ』という音が聞こえた。静養室に向かうとA様がベッド柵に掴まりながら床にお尻をついていた。

A様にどうしたか伺うと「起きる時間だと思って靴を履こうとしたらそのままベッドから落ちた。なんとか手すり(ベッド柵)に掴まり痛くは無かった」と発信がある。

この事故に対しての初期対応は次のような書き方の例があります。

![]()

事故発生時の初期対応の書き方

A様に頭を打っていないか確認すると「頭は打っていない」との返答だった。外傷の確認とバイタル測定を行い異常なし (13:15KT36.7 BP125/58 P58 SPO2:98)

看護師Xにも確認してもらったところ、外傷無しバイタル異常もなかった。生活相談員Yからご家族とケアマネージャーにも事故の概要説明を行う。

退所前にも再度外傷確認とバイタル測定を行うも異常なし。 (15:40KT36.6 BP124/61 P59 SPO2:98)

事故の概要に関して文章で書くのが難しいと感じる場合には、最初に箇条書きで出来事を書き上げてからつなげていくと書きやすいかもしれません。

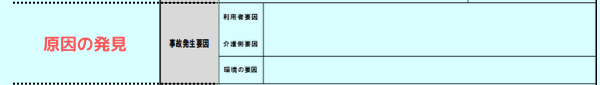

原因の発見

事故報告書で事実の記録(事故の概要)を行ったら、次にやることは原因の発見です。

原因の発見はなぜ事故が起きたのかという要因の部分になります。事故原因の発見からは当事者だけではなく、デイサービスや介護現場チーム全員で取り組んでくださいね。

ここまでも何度かお伝えしているように、原因は次の改善(再発予防策)に直接つながる重要な部分です。原因の発見は次の3つの要因に分けて分析していきます。

- 利用者側要因

- 介護側要因

- 環境の要因

この3要因を浅堀りではなく深堀りできるかどうかが事故報告書のクオリティを左右していきます!

例えば私のもとに届く事故報告書で多いのが、介護側要因に『見守り不足』と書かれていることがよくあります。

要因を深掘りするということは『なぜ本来やらなければいけないはずの見守りが不足したのか』という『なぜ』の部分をもう一度考えて要因の部分に記載していきましょうということですね。

見守り不足の原因としては例えば次のようなことが考えられます。

- 他のご利用者のトイレ介助をしていた

- 柱で死角になっていてご利用者が見えていなかった

- ご利用者15名に対して職員が1人だった(人員不足)

『見守り不足』1つにしてもその原因は様々だということがわかりますよね。原因が違えば改善(再発防止策)までの考え方も変わってきます。

『他のご利用者のトイレ介助に入っていた場合』と『柱で死角になっていてご利用者が見えなかった場合』では改善の仕方が変わってくるはずですね。

もちろん、改善をしていくにはそこからもう一歩深掘りをして要因を分析しなければいけない場合もあります。ここに関しては次の改善(再発防止)の項目でお伝えしていきます。

今回は『見守り不足』を例に出しましたが、要因がどんな性質のものかを明確にすることで改善策にもつなげやすい事故報告書を書くことができるようになります。

改善(再発防止)

ここまで何度もお伝えしてきたようにデイサービスで事故報告書が持つ最大の役割は改善(再発防止)です!

デイサービスや介護現場で事故が起きた時に、改善策で悩まれる事業所も多いかもしれません。私のこれまでの経験上、改善策が出てこない時は原因が明確につかめていない時という場合が多いです。

先ほどの例で言うと原因が『見守り不足』で止まってしまっている状況ですね。もしくは『職員Aが他のご利用者のトイレ介助をしていた間、職員Bは何をしていたのか?』が分かっていない状態です。

ここが先ほどお伝えした、もう一歩深掘りして要因を考えるということですね。

- 職員Aが職員Bに声掛けをしないでトイレ介助に入ったので、職員BはAが見守りをしていると思っていた

- 職員Bも他のご利用者の介助を行なっていた

- 職員Bは玄関の来客対応をしていた

この3つの要因でも改善策(再発防止)は変わってきますよね。

例えば1番の場合には『職員Aがなぜ職員Bに声掛けをしないままトイレ介助に入ったのか』をさらに深掘りしないと改善にはつなげられないですよね。

- 職員Aと職員Bの人間関係が良くなくて、意図的にコミュニケーションを取らなかった

- 職員Aが声掛けをしなくても大丈夫だと思い、声掛けをしなかった

上のような2つの理由でも改善策は違う内容になります。ここまでくると原因の深掘りがいかに重要かということがよくわかると思います。

この段階までくることができれば改善策を出すのはそこまで難易度の高い事ではないですよね。

上記2つの理由の内、前者であれば例えば『管理者が職員の個人面談を行い他にも同じ状況が起きていないか確認する』などが改善策の1つになります。

さらにその結果を受けて、その後にも発展していくことにもなるでしょう。

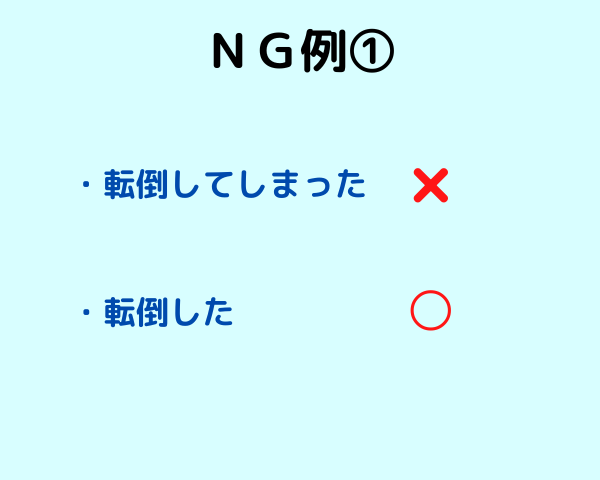

対応経過の記録

対応経過の記録に関しては、事故発生時の初期対応や関係者への連絡が該当します。(画像は関係者への連絡と備考だけですみません)

デイサービスの事故報告書においては、対応経過の記録も残しておく必要があります。

事故発生時に適切な初期対応を行なったか、適切なタイミングで関係者に連絡を入れていたかということはデイサービスへの信頼にも直結します。

初期対応や関係者への連絡で事故報告書に記録する内容としては次の通りです。

ポイント

- バイタルの測定記録

- 誰がどんな対応をしたか

- 各関係者に誰が連絡したか

- 各関係者に何時に連絡したか

- 各関係者からどのような発信があったか

デイサービスで事故が起きた直後は、気が動転することもあると思いますが事故発生の時間や初期対応、バイタルの記録、その後の連絡体制などは正確に記録しておいてください。

また、ご利用者の家族やケアマネージャーへの連絡も必ず行うようにしましょう。

事故の内容によっては行政への報告も必須になる場合がありますので、各自治体の情報を必ず確認しておいてください。

事故が起きた時の関係者への連絡は『早めに小まめに』を意識して、連絡をした履歴を必ず事故報告書に残しておきましょう。

油断してはいけないのが「一度連絡したから大丈夫」ではないということです。少なくとも次の3つの段階で連絡を入れることを意識するといいでしょう。

- 事故発生時

- 事故が起きた原因が分かった時

- 事故の再発防止策を立てた時

デイサービスから関係者への連絡が不足していると「そこまで聞いていない」と言われたり、連絡が遅くなると「なんでこんなに連絡が遅い?」とあらぬ不信感を抱かせることにもなります。

介護事故が、万が一賠償問題などに発展した場合にも介護事故当時の初期対応や各所への連絡状況は重要なデータになります。

事故は起きないに越したことはないので、事故の予防の研修はもちろん必要ですが、万が一事故が発生した時の対応の研修も普段から行っておくことをおススメします。

では次に、デイサービス事故報告書の書き方の失敗例と成功例についてお伝えしていきます。

事故報告書の書き方の失敗例と改善例

ここからは、デイサービス事故報告書を書く時の失敗例と改善例を簡単にお伝えしていきます。

事故の内容としては、ご利用者A様が昼食後の午睡時にベッドからの立ち上がり時に転倒したことを想定しています。

デイサービスでは、ご自身で歩くことのできる方も多く転倒事故は他の事故に比べて起きやすい傾向にあります。

事故が起きないに越したことは有りませんが、万が一事故が起きた場合にも事故報告書の書き方で迷うことが無いように是非ご覧ください・

今回は、事故の内容、原因、改善に関して簡単に紹介していきます。

事故報告書の書き方の失敗例

では事故報告書を書く時の失敗例を一つ上げてみます。

事故報告書の失敗例

事故の内容:午睡の時間13:20、ご利用者A様がベッドからの立ち上がり時に転倒した。

利用者側要因:A様はアルツハイマー型認知症が有り、ご自身で転倒に関するリスク管理をすることが困難だった。

職員側要因:A様はいつも13:40頃起きるのでいつもより起きる時間が早く、見守りを怠っていた。

環境の要因:A様はいつもベッドの手すりを把持して立ち上がっていたが、今日は手すりを外していた。

改善:A様がベッドから立ち上がる時には必ず見守りを行う。

上記の失敗例では次の3つの問題点があります。

- A様がなぜいつもより早く起きて来られたのか分析できていない

- 手すりを外していた理由が分からない

- 事故要因を無視して改善策が立てられている

見る人によって、問題点と思う部分が様々あるかもしれません。あくまでも事故報告書の書き方という視点で今回はこの3か所にフォーカスして行きたいと思います。

では、どのようにしたらデイサービスの事故報告書をより意味のあるものにしていけるでしょうか?次に改善例をお伝えしていきます。

事故報告書の書き方の改善例

失敗例では3つの問題点を上げました。

『A様がなぜいつもより早く起きて来られたのか』と『手すりを外していた理由』に関しては原因の分析が不足しています。

『必ず見守りを行う』という部分に関しては事故が起きた原因を無視して改善策が立てられていますよね。

事故が起きた原因はもう少し深掘りをして分析して、改善策は原因から結び付くように改善していきましょう。

改善例

事故の内容:ご利用者A様がベッドからの立ち上がり時に転倒した。

利用者側要因:A様はアルツハイマー型認知症が有り、ご自身で転倒に関するリスク管理をすることが困難だった。

いつもはトイレに行ってから午睡をしていたが、今日はトイレに行かなかったためいつもよりも早く起きて来られた。

職員側要因:いつもはA様をトイレに誘導後に午睡に案内していたが、今日はA様が「行かなくていい」と言ったためトイレ誘導せずに午睡に案内した。

A様がトイレに行かなかったことは特に影響がないと思い、次の職員に申し送らなかった。

環境の要因:A様はいつもベッドの手すりを把持して立ち上がっていたが、対応した職員がそのことを知らずに手すりが邪魔だと思い外していた。(実は他にも知らない職員がいて情報の共有ができていなかった)

改善:A様が午睡前にトイレに行かなかった場合には必ず、次の職員に申し送る。

A様はベッドに限らず立ち上がり時には必ず手すりを使用することを職員全体で共有する。

A様に限らずご利用者のリスクに関する情報共有ができていないっことが分かったのでリスク管理表を作成し共有する。

原因の分析をもう一歩踏み込んで深掘りすることで、改善も考えやすくなります。

それに加えて「見守りを徹底する」のような抽象的な対応ではなく、具体的な対応を考えやすくなります。

私も100点満点の事故報告書を書けるとは思っていませんが「これで良いか」と妥協せずに納得できるところまで分析することを心掛けておきましょう。

事故報告書を書く時にやってはいけない5つのNG

ここからは、実際に私が事故報告書を書く時や職員に書いてもらう時にNG行動にしていることをお伝えしていきます。

具体的には次の5つをNG行動にしています。

- 「~してしまった」と書く。

- 私情や憶測で書く

- 翌日に持ち越す

- 抽象的な表現を使う

- 思い込む

実際にこのNG行動をとらないように意識するだけで、読みやすさがグンと上がるだけでなく介護事故の要点を捉えられる質の高い事故報告書を書くことができるようになります。

では詳しく説明していきます。

「~してしまった」と書く。

事故が起きた時に当事者になった職員は落ち込んで事故報告書を書く時に、「~してしまった」と書きたくなる気持ちは分かります。

ですが、「~してしまいました」という書き方は報告書ではなく反省文です。

それに加えて、記録者の感情が文章の中に入るので大事な要点が汲み取りづらくなります。

例えば、次のような書き方はNGです。

「A様の歩行介助中、玄関の小さな段差に躓いて転倒してしまいました」

転倒してしまったかどうかはあくまでも記録者の感じかたで、事実は転倒したことです。

「~してしまった」という書き方は事故の要点をつかむのに邪魔になる情報なので書かないようにしましょう。

事故報告書に取り組む時には気持ちを割り切って、あくまでも報告書を書くんだという気持ちで事実だけを書くように気をつけていきます。

デイサービスの事故報告書の経過記録は事実だけを淡々と書いていくことで、事故の要点をつかみやすい文章になります。

私情や憶測で書く

デイサービスで事故報告書を書く時には、私情を挟んだり憶測で書いたりすることは避けましょう。

言い方を変えると、実際に見たり聞いたりしたものだけを書きましょうということです。

特に憶測で事故報告書を書く例は、私が見てきた事故報告書の中でも特に多くて注意が必要です。

私情と憶測を挟んだ事故報告書の書き方の例と、憶測を挟んだ事故報告書の書き方の例を挙げてみます。

それぞれ改善例まで載せていきますのでご覧ください。

私情と憶測を挟んだ例と改善例

私情や憶測を挟んだ例を挙げてみます。

私情と憶測を挟んだ例

「利用者○○様は普段から私とは性格が合わず、私の声かけを聞かなかったため、今回の事故につながった」

私とは性格が合わずというのは個人の感じ方なので私情にあたりますよね。

さらに、私の声掛けを聞かなかったため、今回の事故につながったという部分は根拠のない憶測です。

これを改善していくと次のような事故報告書の書き方になります。

改善例

事故の状況:利用者○○様に「他の方の誘導をしているので、3分ほどお待ちいただいてもいいですか?」と声をかけたが○○様は「うるさい!指図するな」と言いご自身で動き出した。

○○様が椅子から立ち上がった時にふらつきが見られ転倒された。

利用者側要因:○○様は以前からの私の声掛けに対し「うるさい」とおっしゃることがあった。

改善例のようにデイサービスの事故報告書ではあくまでも事実だけを記録していきます。

ただしこの場合には、職員とご利用者の関係性が事故につながっていることも考えられますので、以前から同じような状況があったことは事故の要因に記載していく必要があります。

憶測で書いた例と改善例

では次に事故報告書を憶測で書いた例と改善例をお伝えしていきます。

私が見てきた事故報告書の中でも、特に数が多いのが憶測で書いてしまう事故報告書です。

憶測で書いた例

トイレ内で『ドンっ』と音がしたためトイレに駆けつけると、利用者○○様が床に尻もちをついていた。転倒したものと思われる。

この書き方では次の2つの憶測が発生しています。

- 尻もちをついたかどうか

- 転倒したかどうか

この2つは実際に自分(事故報告書の記録者)で見たり聞いたりしたかどうかがポイントになります。

改善例

トイレ内で『ドンっ』と音がしたためトイレに駆けつけると、利用者○○様が床にお尻をついていた。

○○様に確認すると「便器から立ち上がった時にフラッときて尻もちをついてしまった」という言葉が聞かれる。

改善例の場合は、全て自分で見たり聞いたりした事実だけが書かれていますよね。

実際に尻もちをついたところは見ていないけど、○○様から「尻もちをついた」と発信があったことは事実です。

私情や憶測を挟んでデイサービスの事故報告書を書くことは、事故の重要な部分が分からなくなったり他の職員が勘違いをしたまま改善に進んでしまうことになります。

意識していないと意外と憶測を挟んで書いてしまいがちなので、気をつけながら事故報告書を書くようにしましょう。

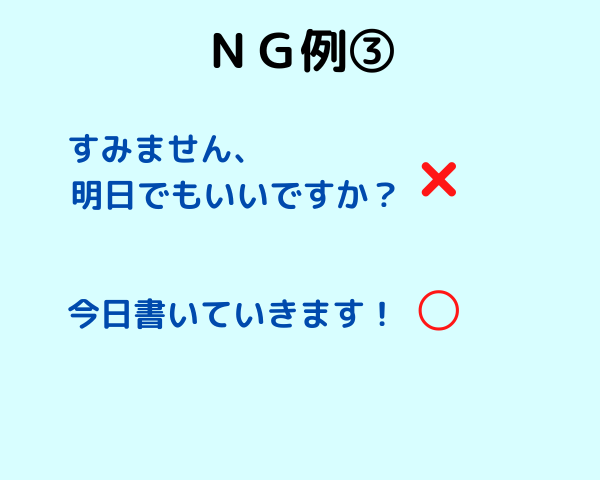

翌日に持ち越す

多くのデイサービスでは実践されている事業所が多いと思います。

デイサービスの事故報告書は当日中に提出するようにしましょう。

当日中に提出するというのは、改善策までを当日中に決めておきましょうということです。

デイサービスの事故報告書を当日中に提出する理由は3つあります。

- 記憶は時間の経過とともに薄れていくから

- 時間経過とともに自分にとって都合のいいように記憶を書き換えようとするから

- 翌日にもご利用者が利用されるから

記憶の薄れや、記憶の書き換えは本人が意識的にそうしようと思ってやるものではなく、本能的にそうしてしまうものなので仕方のない事です。

でも、だからこそ記憶が鮮明なうちに事故報告書を提出するようにしましょう。

事実が分からなくなると、事故の再発防止につなげることができなくなってしまいますからね。

もう一つ事故報告書を当日中に提出する![]() 理由は翌日にもご利用者が利用されるからです。

理由は翌日にもご利用者が利用されるからです。

今日起きた事故を放置して明日に持ち越したら、明日同じ事故が起きる可能性がありますよね。

現場は忙しい中で当日の提出は難しい状況もありますが、管理者やリーダーは環境を調整して事故報告書を当日に提出できるように配慮していきましょう。

抽象的な言葉を使う

事故報告書を書く時に一番多いのは抽象的な言葉を使うことです。抽象的な言葉の事故報告書が出てくることが圧倒的に一番多いです。

例えば次のような言葉が抽象的な言葉としてNGワードになります。

NGワード

- かなり

- とても

- 不十分

- 十分(じゅうぶん)

- 徹底する

- 安全におこなう

- 余裕をもって

- たくさん

- きちんと

- しっかり

なぜ抽象的な言葉がだめかというと「人によってとらえ方が違うからです。」

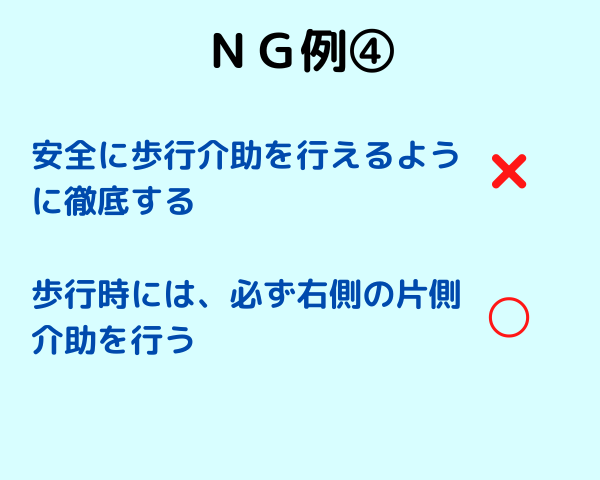

特に、改善策の部分でこの抽象的な言葉が使われるのですが、改善策でNGワードを使うのが一番良くないですね。

例えば、次のような改善策が出てきたら皆さんはそれぞれどのように感じるでしょうか?

安全に歩行介助が行なえるように徹底する

この改善策に対しては、人によって次のように様々なとらえ方が出てくると思います。

- 側で必ず見守りを行う

- 片側介助を必ず行う

- 歩行器の正しい使用方法を指導する

事故報告書では、徹底するための具体的な方法をもう一歩踏み込んで考えたいですよね。

具体的な言葉を使うには例えば次のような表現ができます。

- ○○様の歩行時には必ず右側の片側介助を行う

- ○○様が歩行器を使う時に体をうまく歩行器の中に入れられないので、福祉用具と連携して歩行器の使用方法の指導をしてもらう

抽象的な言葉は簡単に使うことができますし、なんとなく責任を回避できるような言葉なので使いがちです。

ですが、事故報告書を書く目的は事故の再発防止です。

せっかくデイサービスの職員が時間を使って作り上げる事故報告書なので、抽象的な言葉を使って有耶無耶になるのはとてももったいないです。

後から見返した時にもわかるように、具体的な言葉を使って意味のある事故報告書を作り上げていきましょう!

思い込む

デイサービスで事故報告書を書く時には、思いこむこともNG行動の一つです。

先ほどの憶測とも少し似ているのですが思い込みは「転んだと思う」ではなく「転んだはず」という前提のもと事故報告書を書くことになります。

自分の中で作り上げる『憶測』と自分の中で疑う余地のない『思いこむ』では少し性質が違いますよね。

特に、デイサービスで事故報告書をあまり書いたことの無い職員は事故の状況だけを見て思いこみやすいので注意が必要です。

思いこみながら事故の状況を把握しようとすると、事実を自分の思いこみに近づけようとしてしまいます。

これは意図的に自分の考えに違づけようとするのではなく、自然と自分の中で思い込みに近づけるように解釈してしまうということです。

思い込んだことが実際に事実と合致していればいいのですが、事実と思いこんでいる内容に相違がある場合には正しい分析もできなくなります。

事故が発生した時には、状況だけを見て思いこまずに冷静に判断できるように心がけておきましょう。

まとめ

今回はデイサービス事故報告書の質を高める書き方と5つのNG行動を解説というテーマでお伝えしてきました。

デイサービスの事故報告書は同じ事故や類似の事故の再発防止をする為に必要な書類です。

デイサービスの事故報告書の質を高めるには、憶測や個人の感想は入れずに事実だけを書くようにしていきましょう。

デイサービスの事故報告書の書き方は次の3つの項目の辻褄が合うようにつなげて書く必要があります。

- 事故の概要(事実の記録)

- 原因の分析

- 改善(再発予防)

事実の記録から始めることで、原因の分析ができるようになり、原因の分析ができると改善策も具体的に考えることができるようになります。

また、デイサービスで事故報告書を書く時には次の5つはやってはいけないNG行動です。

- ~してしまったと反省文のように書く

- 私情や憶測で書く

- 抽象的な言葉を使う

- 翌日に持ち越す

- 思い込みで書く

この5つのポイントをやらないように意識することで、事故の要点がわかりやすく具体的な改善策に導くことのできる事故報告書を書くことができます。

デイサービスで事故報告書を書く時には、何から始めたらいいかと混乱することもあるかもしれません。

ですが、今回の記事でお伝えしたことの要点を一つずつ押さえていくことで質の高い事故報告書を書くことができるようになります。

デイサービスの事故報告書は最初は難しいと感じるかもしれませんが、経験を積むことで少しずつレベルアップしていきますのでコツコツと頑張っていきましょう!!